新闻中心

NEWS

颜艳春:巴菲特的最后一课,滚雪球的智慧

发布时间:

2025-05-09 10:56

来源:

盛景新经济

“有人坐在树荫下,是因为早有人种了一棵树。”

——沃伦·巴菲特

今年8月30日,是巴菲特95岁的生日。奥马哈的五月,阳光与掌声如期而至。

我们盛景嘉成基金创始合伙人昊飞老师和我带领的中国巴菲特朝圣之旅团队,再次坐在奥马哈最大的体育馆里乌泱泱的巴粉群里,感受有些东西一开始就悄然不同了。

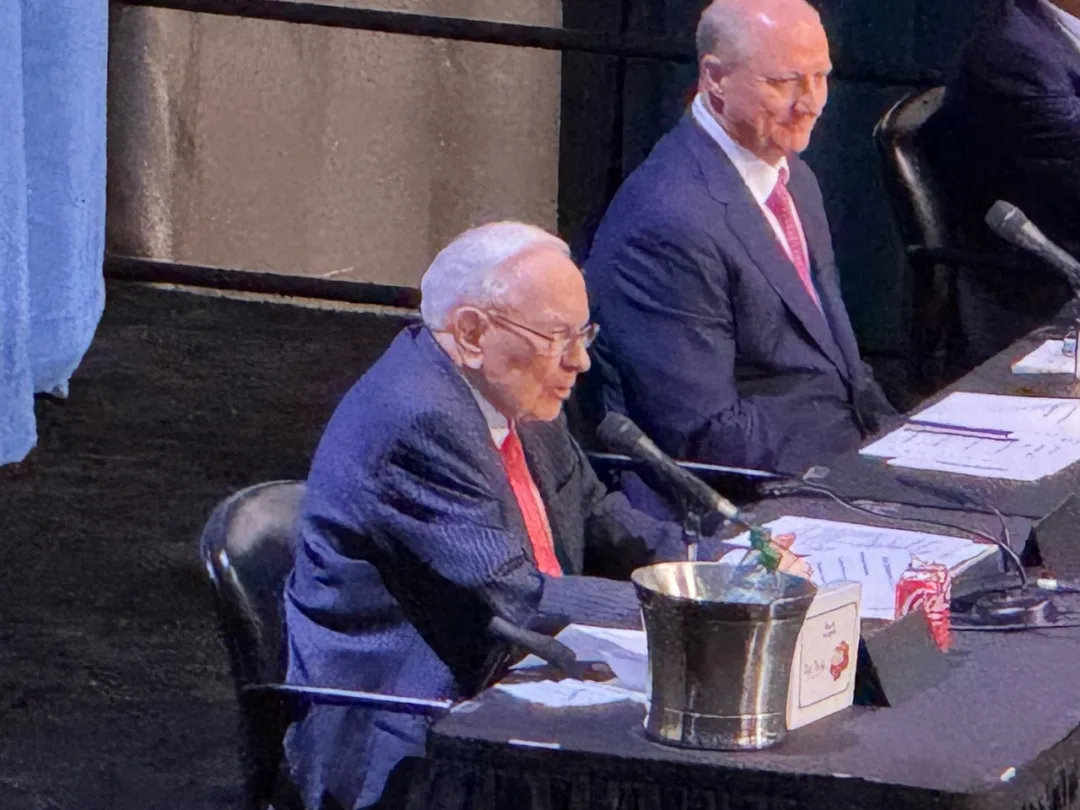

2025年5月3日8点,沃伦·巴菲特准时出现在伯克希尔·哈撒韦第60届股东大会上——这位传奇投资者,依旧坐在奥马哈的舞台中央。台下坐着从全球赶来的数万名投资者,有人穿着写着“compounding disciple”(复利门徒)的T恤,有人举着牌子,上面写着:“Not AI, but WB.” 。

他微笑着说:“我们不会预测天气,但我们知道怎么盖屋顶。”他不追逐时代的尖叫,而沉迷于时间的低语。他承认错误,不因短期看对或看错就自满或沮丧。他说:“我们不需要在每一回合都赢,只要不在关键回合输。”

当天,巴菲特正式宣布将于年底卸任CEO,由副董事长格雷格·阿贝尔接任。对于很多人来说,这不只是一次权力的交接,更像是一代资本文明的谢幕与另一种精神火种的延续。

这,才是“巴菲特模型”最深的奥义。

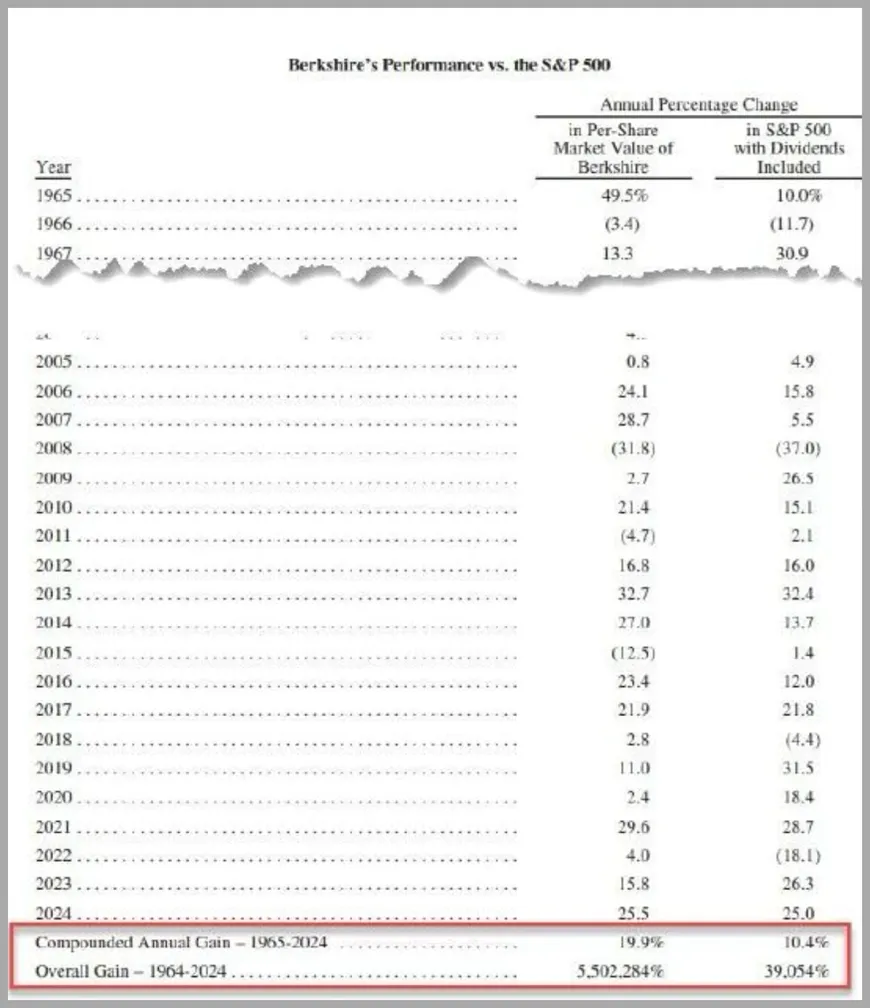

从这张图来看,巴菲特执掌伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)60年(1965-2024)的平均年化回报率约为19.9%。这一回报率远高于同期标普500指数的年化回报率,后者大约为10.2%。如果在1965年5月10日巴菲特接管伯克希尔·哈撒韦时投资1万美元,到2024年底,这笔投资将增长至超过5.5亿美元。这一惊人的增长反映了巴菲特卓越的投资能力和长期价值投资策略的成功。

从这张图来看,巴菲特执掌伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)60年(1965-2024)的平均年化回报率约为19.9%。这一回报率远高于同期标普500指数的年化回报率,后者大约为10.2%。如果在1965年5月10日巴菲特接管伯克希尔·哈撒韦时投资1万美元,到2024年底,这笔投资将增长至超过5.5亿美元。这一惊人的增长反映了巴菲特卓越的投资能力和长期价值投资策略的成功。

伯克希尔·哈撒韦的股票代码:

• Berkshire Hathaway Class A:BRK.A

• Berkshire Hathaway Class B:BRK.B

01

不是结束,而是传承的开始

巴菲特站在熟悉的讲台上,用一贯温和的语调宣布了一个早有预告但依然令人动容的决定:“这是我最后一次以CEO身份出席伯克希尔的股东大会。”

现场一度静默,继而响起长达数分钟的起立鼓掌。在全球金融史中,很少有哪位CEO能在位60年、从未做季度指引、拒绝拆股,却赢得了如此长久且一致的尊敬。比尔·盖茨评价他是“有史以来最伟大的CEO”,摩根大通CEO戴蒙说:“他的每一次投资决策,背后都有一个关于人性与风险的判断框架。”

而这正是巴菲特留下的最大遗产:不仅是一家公司,更是一种关于长期主义、理性贪婪与资本美德的文明基因。

02

接班人:阿贝尔的逻辑

2025年5月3日,在伯克希尔·哈撒韦年度股东大会上,快95岁的沃伦·巴菲特宣布他计划在2025年底退休,并推荐副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)接任首席执行官(CEO)。巴菲特表示,他将向董事会推荐阿贝尔,且预计董事会将一致通过这一任命。阿贝尔将于2026年1月1日正式成为CEO,而巴菲特将继续担任公司董事长。

格雷格·阿贝尔现年62岁,自2018年起担任伯克希尔·哈撒韦非保险业务副董事长,负责管理公司旗下近190家非保险业务公司,涵盖能源、运输、零售和消费品等多个领域。他在2000年加入伯克希尔·哈撒韦,并在2008年开始执掌伯克希尔·哈撒韦能源公司,将其发展为美国最大的电力生产业主之一。

格雷格·阿贝尔,这位加拿大人,曾是中学冰球队长,如今成为巴菲特钦点的接班人。他自2018年起掌管伯克希尔的非保险业务,一手经营超过2000亿美元的工业与能源资产。

为什么是他?

巴菲特对阿贝尔的评价极高,称阿贝尔是“超级明星”,并表示伯克希尔在阿贝尔的管理下前景将比他管理时更好。阿贝尔在股东大会上也表示,伯克希尔的价值观和投资哲学不会改变,他将继续遵循巴菲特建立的公司文化和价值观。

巴菲特说:“他理解伯克希尔的文化,不会被华尔街情绪所左右。他不是交易者,是经营者。”

这是一个重要信号。接班人的遴选,不是看谁能跑赢指数,而是看谁能在喧嚣时代守住稀缺的常识——理解时间价值,尊重业务边界,热爱数字以外的现实世界。

03

当所有人讨论AI时,他在谈信任、寿命与责任

他没有讨论GPT-5、Sora、特斯拉的FSD、也没有给出对“AI取代投资经理”的判断,而是缓慢地抛出几个关键词:“信任”“纪律”“寿命”“宽容”“保险”。

“我更关心伯克希尔在100年后的样子。”他说,“那时我144岁,如果我看错了,这证明我真不适合活那么久。”

台下哄笑。但台上人是认真的。

这是一场关乎“时间”和“人性”的深度对话。2025年,这位最古老的资本家,仿佛在为AI时代的年轻人,留下一封关于如何活得久、活得清醒、活得不焦虑的备忘录。

今年大会最引发全球共鸣的,不是继任话题,而是巴菲特对人工智能(AI)的警示。

他坦言,最近自己被AI伪造的“本尊视频”震惊到了——“完全真假难辨。”他甚至将AI的诞生类比为“原子弹的再次投放”:“我们无法逆转AI的到来,但必须承担它的后果。”

这种表达,比任何技术乐观派都更令人警醒。它不是出自拒绝新技术的恐惧,而是源于一个历经十次牛熊轮回、见证无数人性高低起伏的老投资者,对“不可控变量”的本能敬畏。

AI也许可以优化财务模型,但不能替代常识与判断力。它可以模拟声音,但不能模拟责任。技术进步未必带来道德进化,巴菲特要我们记住这点。

他不是拒绝未来,而是呼唤理性。他说:“我们面对的不仅是技术的跃迁,而是道德和力量的再分配。”这不是老者的恐惧,而是智者的警钟。他从不试图穿越迷雾,而是专注于脚下的路径。他举了Apple的例子——“我买的不是科技公司,是一家消费者与它建立情感链接的企业。”当别人只看到iPhone的销量曲线,他看到的是生态系统中用户的习惯、粘性和付费意愿——那些无法在财报里量化的护城河。

在股东大会上,当被问及是否还坚定持有Apple时,他毫不犹豫地表示:“是的,除了Apple,没有哪家公司让我们每一天都把手放在它的产品上。”这种洞察看似简单,却非AI模型能捕捉。

在刀光剑影的新能源战场,他也悄然下注。吉利旗下的“刀片电池”打破了行业对安全性的迷信,用成本与创新在竞争中突围。他并没有直接投资比亚迪或吉利,但曾几次公开表达对其技术迭代路径的认可。他懂得——当所有人都在炒“新能源”三个字时,真正的投资机会在于识别那些能穿越周期、持续迭代的公司,而非主题概念本身。

而在AI热浪中,这种判断更稀缺也更关键。他不投资OpenAI,但看重Apple和Amazon如何用AI增强护城河——“不是拥有AI能力的公司能赢,而是能用AI放大原有优势的公司会赢。”

04

现金王国:

保持弹性,等待确定性

截至2025年3月31日,伯克希尔·哈撒韦的现金储备达到了创纪录的3477亿美元,较2024年12月31日的3342亿美元增长了135亿美元。这一增长主要得益于持续的资产出售,尤其是股票的净卖出——公司在2025年第一季度出售了价值47亿美元的股票,仅购买了32亿美元的股票。

然而,关于保险浮存金(insurance float)的最新数据尚未公布。截至2024年12月31日,保险浮存金约为1710亿美元,比2023年底增加了20亿美元。

在2025年第一季度,伯克希尔的运营利润同比下降了14.1%,降至96.4亿美元,主要受到加州野火导致的11亿美元保险承保损失的影响。

候任CEO,阿贝尔承诺将保持伯克希尔的核心原则,并谨慎使用这笔庞大的现金储备。

很多人质疑:为何不出手?

巴菲特回应依然淡定:“我们不做我们不理解的事;我们不在不确定中追逐回报。”

他在大会上提到,尽管短期内出现投资机会的概率较小,但在未来五年内,随着市场的波动,找到合适的投资标的的可能性将会增加。巴菲特强调,投资行业的一个核心问题在于,机会并不会按部就班地出现,而是需要耐心和时机的把握。

买在鸦雀无声时,卖在人声鼎沸时。回顾历史,巴菲特的投资往往是在市场低迷时期进行的。在这样的市场环境中,拥有充足的现金储备,在其他人恐惧时,选择果断入场,从而获得丰厚的回报。

这种“错过式安全感”背后,其实是一种高度成熟的思维:与其参与估值泡沫,不如保留未来的选择权。

在2021年,很多人批评巴菲特“落伍”,因为他未重仓科技成长股;但到2022年、2023年、2025年开春后的回调期,伯克希尔的稳健再次赢得尊重。

资本的第一性原理,从来不是博弈,是生存。

05

苹果减持:

不是退场,是再平衡

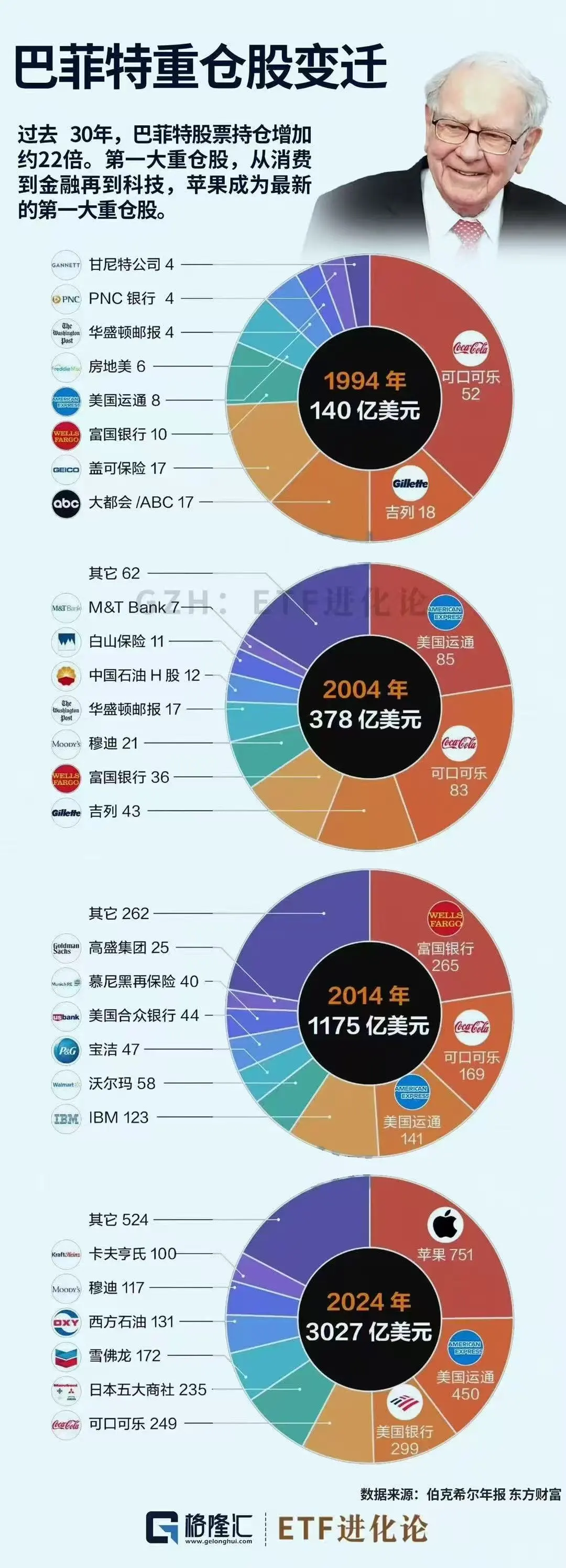

这次大会的另一个热议话题,是伯克希尔对苹果的减持。截至一季度,苹果在其投资组合中的权重从47.6%降至40%。市场一度紧张,担心这是否意味着巴菲特对苹果失去了信心。

但他的回应一如既往地诚实:“我们爱苹果。只是出于税务和集中度管理的考虑做出调整。苹果仍是我们最重要的资产。”

换句话说——没有哪一家公司,值得你毫无上限地下注。爱它,但别爱到失去分散原则。

在这句话背后,我们看到的是一种非常稀缺的纪律性。即便面对自己最爱的一家公司,也能保持理性的边界——这是许多新兴投资者在追涨杀跌中常常忽略的修炼。

•Apple:科技股中的价值典范,收益1200亿

•投资时间与金额:伯克希尔于2016年至2018年间累计投资约350亿美元购买苹果股票。

•市值增长:到2023年底,这笔投资的市值增长至约1730亿美元,增长近5倍。

•部分减持:2024年,伯克希尔减持了约三分之二的苹果股份,但截至年底仍持有约3亿股,市值约620亿美元。

•巴菲特评价:巴菲特高度评价苹果CEO蒂姆·库克的领导能力,称其为“不可替代”,并表示苹果仍将是伯克希尔的核心持股之一。

06

被遗忘的常识,

是时代的稀缺品

面对观众关于AI的提问,巴菲特说:“我们不反对新技术,但我们不追逐新名词。”

他以一位长期看好的保险公司Geico为例:“他们20年只做了一件事——在低成本情况下提供高质量服务。没有泡沫,没有GPT。”

这不是拒绝未来,而是呼唤理性。他引用了芒格的一句话:“投资的核心是控制自己对速度的渴望。”

2025年的这场大会,或许可以被视为巴菲特投资生涯的“口述遗嘱”。他没有新奇炫目的技术路线图,没有宏大的未来主义宣言,却说出了一些足以流传后世的箴言:

•“我们的成功不是因为我们聪明,而是因为我们避免愚蠢。”

•“保持简单,不代表你落后,而是你更清楚什么能穿越周期。”

•“你要记住,最终给你带来财富的是企业本身的能力,而不是别人愿意出多少钱买它。”

当世界的算法越来越复杂,投机者往往在炫耀他们对未来的预测模型。巴菲特却始终提醒:“你可以知道100个变量,也可能忽略最关键的常识。”他追求的是“好生意+好管理+好价格”的三位一体,而不是“聪明人+大波动+赌命”的加速游戏。

这一套逻辑,正在成为新时代的逆潮流。在大多数人追逐“下一个OpenAI”的2025年,巴菲特却反复回归“第一个人类判断力”。他说:“在我们这个年代,技术和速度几乎是免费的,但判断的代价正在变得越来越贵。”

在这个AI将“判断力”商品化的时代,在资本市场越来越以秒为单位“讲故事”的语境下,巴菲特的整个投资哲学,不是答案,而是方法论。

他的胜利,不是因为他看到了所有机会,而是因为他在面对诱惑时,总能坚持“不下注”。

他的传奇,不是因为他拥有超常才智,而是因为他选择了一个简单而不容易的路径,并走了六十年。

这是一场关于“自我管理”的修行,也是一份关于“文明节律”的沉淀。

“我从没想成为世界上最富有的人。我只是想做个合理的人。” ——沃伦·巴菲特

于是,他选择继续持有Apple,因为它不是技术股票,而是“习惯股票”;继续看好可口可乐,因为它的用户不是“受众”,而是“文化构成”;他拒绝在狂热的“绿色泡沫”中押注新势力,却关注像比亚迪、吉利这种“讲的是制造逻辑,不是PPT逻辑”的产业链企业。

而喜诗糖果、富国银行、保险公司GEICO——这些看似不性感的传统企业,却在他手中像一个个“价值物种”,不断释放复利能量。

而这一切,背后是巴菲特一贯强调的三重底层:信任—耐心—纪律。

•吉列刀片的教训:品牌的河床,也会干涸

“有些东西曾是护城河,但风干了。”当巴菲特谈到对吉列的投资时,声音有些低落。吉列是他长期持仓之一,曾被誉为“刀片中的可口可乐”,靠着“送刀架,卖刀片”的商业模式创造了无数现金流。

但时代变了。Dollar Shave Club和Harry’s用订阅制和社交传播打破了旧有格局,TikTok上的用户测评和亚马逊上的海量竞品让“品牌忠诚”变得稀薄。“在互联网的时代,刀片不再能割人心。”他说。

这是一种新的谦卑,也是一种更新的认识:护城河不是形而上的品牌,而是用户每天在不知不觉中“非你不可”的选择。

•Apple:科技公司,还是消费品?

“我们从未投资过科技股。”巴菲特再次重申对Apple的定位。“它是一家消费公司,是人类生活的中枢,就像当年的可口可乐。”

他特别提到,Apple已经变成一个“生活环境系统”,每一位用户平均每天解锁iPhone超过80次,而苹果生态系统的留存率高达92%。

“我们关心的是注意力流向哪里。”他说。这句话,在今年的股东大会上格外深刻。它不是在谈iPhone,而是在提醒:未来所有资产的估值锚点,不是制造能力,而是用户注意力的持续性。

•吉列(Gillette)投资回顾:8倍

•背景:巴菲特在1989年首次投资吉列,视其为“全球最具品牌力的公司之一”。

•投资金额:约6亿美元,占股11%。

•合并事件:2005年,宝洁公司(P&G)以570亿美元收购吉列,巴菲特的股份转换为宝洁股票。

•转换价值:吉列的股份换得的P&G股票当时市值约为48亿美元,巴菲特获得了8倍回报。

•后续操作:2012年起,巴菲特逐步抛售P&G股票,将大部分资产转为对Duracell(金霸王电池)的控股。

•综合估算:这笔投资最终为伯克希尔带来了至少40亿美元的收益。

•喜诗糖果:复利的原点

巴菲特永远爱讲“喜诗糖果”。一个1972年以2500万美元买下的小糖果厂,至今已为伯克希尔贡献超20亿美元现金流——更别提用这笔现金再滚出的雪球。

“它让我明白,一个好品牌,不需要创新,也能长寿。”

他不是反对创新,而是提醒年轻投资人:复利的魔法,不是发生在爆发时,而是发生在你愿意等待、持续持有时。

在如今追逐“10倍AI独角兽”的年代,这是一颗钉子钉在时间之墙上。喜诗糖果(See’s Candies),80倍回报。

•背景:巴菲特在1972年收购喜诗糖果,收购价格为2500万美元。

•商业模式:极具“护城河”的品牌和定价权,利润率高。

•现金回报:到2020年,该公司已为伯克希尔贡献超过20亿美元的累计税后利润。

•运营模式:虽然年营收并未高速增长(长期稳定在4亿美元左右),但利润几乎全部以现金形式返还伯克希尔,用于再投资。

•巴菲特评价:“喜诗糖果教会了我优质公司带来的复利威力。”

•可口可乐与时间的朋友

“我可以喝五罐可乐,睡得很好。”巴菲特笑着说。他在1988年投入可口可乐13亿美元,如今市值接近250亿美元,分红超过100亿。这不是科技故事,是糖水故事。但它讲清了一个本质:如果你选中了长期被人类需求的品类,别动,时间会替你放大。

可口可乐的消费曲线穿越了战争、衰退、通胀、社交媒体、短视频,甚至健康主义。“人类总是说要健康,但总有人喝可乐。”

这句玩笑背后,是对人性深刻的理解——真正的护城河,不是商业逻辑,而是心理刚需。

Coca-Cola:长期持有的分红之王,超过20倍

•投资时间与金额:伯克希尔于1988年至1994年间累计投资约13亿美元购买可口可乐股票。

•当前持股情况:截至2024年,伯克希尔持有4亿股可口可乐股票,市值约为247亿美元。

•分红收益:2024年,可口可乐每股年分红为1.94美元,伯克希尔因此获得约7.76亿美元的年度分红收入。

•累计分红:自投资以来,伯克希尔已累计获得超过100亿美元的分红收入。

•富国银行:信任的黑洞,无法修复

巴菲特几年前清仓了富国银行。曾经它是伯克希尔最重仓的金融资产之一。原因并不是亏钱,而是“信任透支”。

“你可以犯错,但不能连续说谎。”他说。富国银行爆发假账户丑闻后,多次试图公关补救,但最终都失去了市场对“这是一家可以代客思考”的银行的信心。

在今年的大会上,他再次重申:“银行业的本质不是资金配置,而是信任管理。”

这是他对AI世界、DeFi世界最隐性的警示:无论算力再高,算法再准,社会的根基依然是信任,而不是预测。

•巴菲特投资的日本五大商社(五大综合商社)

伊藤忠商事(Itochu)丸红株式会社,(Marubeni)三菱商事(Mitsubishi Corporation),三井物产(Mitsui & Co.),住友商事(Sumitomo Corporation)

投资时间与策略

•首次投资:2020年疫情期间,伯克希尔宣布已分别持有五大商社约5%的股份。

•加仓动作:2023年和2024年陆续增持,目前已提升至 每家约9%左右 的持股比例。

•持股市值:截至2024年初,五大商社持股总市值约 170亿美元左右。

•投资逻辑:巴菲特称赞这些公司“估值低、有优质资产、在全球资源和商品市场有强势地位”,并指出“它们像美国过去的联合企业(conglomerate)——但估值远低得多”

巴菲特对日本五大商社的投资体现了他一贯的价值投资理念:

•多元化业务模式:这些商社业务涵盖能源、金属、食品、零售等多个领域,与伯克希尔的多元化结构相似。

•稳定的股东回报:五大商社将约46%的利润用于分红,显著高于标普500公司31%的平均水平。

•审慎的资本管理:这些公司在资本配置上注重股东回报,管理层薪酬相对较低,符合巴菲特对企业治理的偏好。

巴菲特在2025年股东大会上表示,伯克希尔计划长期持有这些投资,甚至可能“持有50年或更长时间。

07

从喜诗糖果到富国银行:

复利的哲学与错误的代价

但他也不讳言错误——富国银行就是其中一课。因销售激励机制失控、内部管理崩塌,这家昔日他最看重的银行变成教科书式的失败样本。巴菲特说:“我们低估了文化的重要性。一家管理层在报表上说了什么不重要,重要的是他们在员工面前怎么做。”他的撤资既是止损,也是一场对“信任溢价”的清零。

•价值与价格的差距,才是安全边际(Margin of Safety)

•如果你花$50买了一家实际值$100的公司,那你有50%的安全边际;

•如果你花$90买一家值$100的公司,那容错率就低了很多。

巴菲特的操作方式:“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。”也就是说,当市场把价格压得低于价值时,就是买入的好时机。

•市场先生的情绪 vs 公司的内在价值

巴菲特的老师本杰明·格雷厄姆用“市场先生”(Mr. Market)比喻股市情绪易变:

•有时悲观过头,把好公司价格压得很低;

•有时又亢奋不理性,把烂公司价格炒得离谱。巴菲特借此强调:价格由市场决定,但价值由企业的真实赚钱能力决定。

当有人提到“消费品是否还有安全边际”时,他提及可口可乐。这家百年饮品企业,是他“跨越时间”的信仰象征。1988年入股时,全球糖分摄入已开始下滑。但他押注的是品牌心智中的位置——“在地球最偏远的角落,有冰块的地方就有Coke。”这不是市场份额的胜利,而是文化的归属感。

资本的尽头,是洞察人性。

•长线投资才看得清价值

短期内,市场是投票机(受情绪影响);长期内,市场是称重机(价值终将显现)。

巴菲特说得更形象:

“时间是优秀公司的朋友,是平庸公司的敌人。”

所以他偏爱可口可乐、苹果、喜诗糖果(See’s Candies)这种品牌护城河深、现金流稳定、长期价值可预见的公司。

08

查理之后:一生的战友

巴菲特与芒格的友谊始于1959年,由共同朋友埃德温·戴维斯博士介绍认识。当时,巴菲特29岁,芒格35岁,两人一见如故,立即建立了深厚的友谊。尽管芒格比巴菲特年长6岁,但他们的思维方式和幽默感非常相似,很快成为了彼此生命中不可或缺的朋友和一生的战友。

在共事方面,巴菲特和芒格从1959年认识后便开始了非正式的合作关系。芒格于1978年正式加入伯克希尔·哈撒韦公司,担任副董事长,从此两人开始了长达45年的正式合作,成为股神的军师,两人共同将伯克希尔·哈撒韦从一家小型纺织公司发展成为全球市值最高的企业之一。

2025年5月的奥马哈,现场少了一个人——查理·芒格。站在聚光灯下的沃伦·巴菲特快95岁,眼中多了几分空旷,也多了几分传火者的安静。

2023年11月28日,查理·芒格辞世,享年99岁。2024年大会时,巴菲特已显孤独,而2025年的会场上,那把空椅子显得更沉默、更永恒。

但你会发现,芒格的精神仍无处不在。

巴菲特提到:“我几乎每天都还会在心里问他——这事你怎么看?”

这是怎样一种伙伴关系?不是搭档,而是思想共同体。不是你说我听,而是共建一套判断现实世界的“精神结构”。

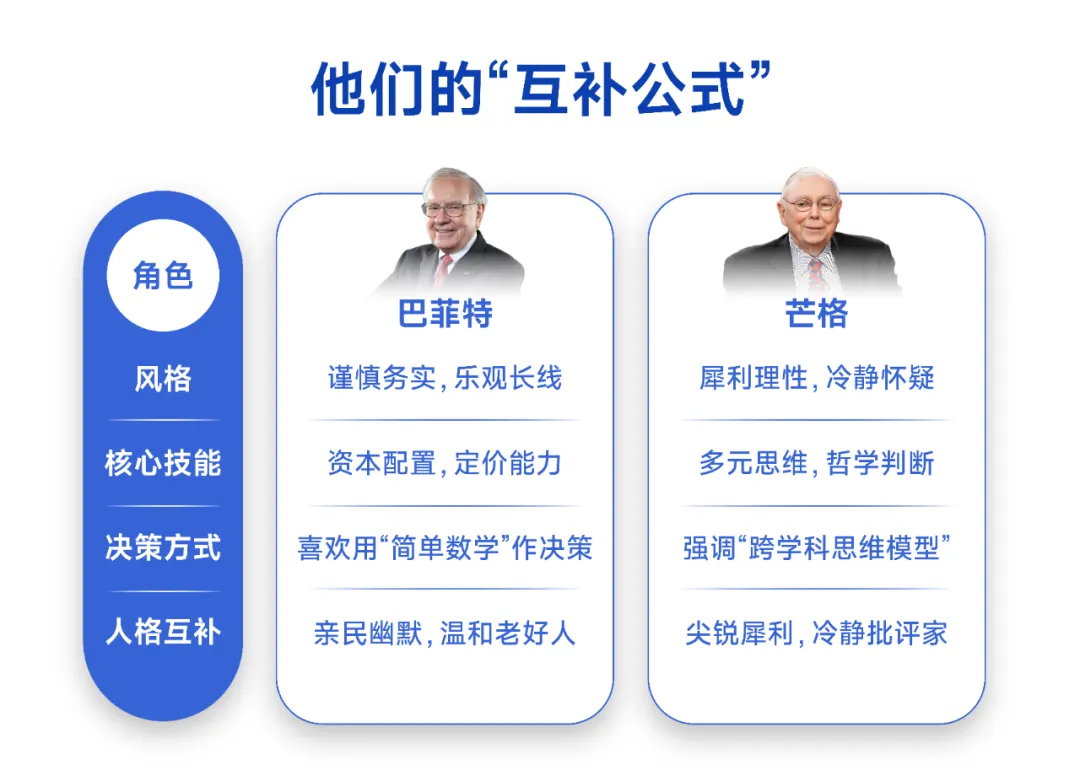

巴菲特(Warren Buffett)和芒格(Charlie Munger)这对传奇搭档的分工,长期以来是“主将+智囊”的经典组合,也是伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)持续稳定增长的关键。

•分工机制:

沃伦·巴菲特:CEO、操盘手、伯克希尔的“门面”与“主脑”

•资本配置者(Capital Allocator):巴菲特负责大笔资金的投资决策(如收购、增持苹果、投资铁路、保险等)。他专注于现金流使用与整体战略方向。

•文化缔造者:巴菲特是公司文化的建构者,推崇“信任+授权+长期主义”,他定期写的年度致股东信是投资界的圣经。

•投资执行者:尽管年岁已高,巴菲特仍亲自决定大宗交易和重大资本运用。

查理·芒格:副董事长、思想架构师、巴菲特的“精神引擎”

•理念制定者(Mental Model Architect):芒格更关注思维模型、认知框架与反人性误区的识别,他教巴菲特如何避免“从概率上讲愚蠢的决策”。

•关键影响者:他鼓励巴菲特突破“烟蒂股”策略,投资更高质量的公司(比如可口可乐、喜诗糖果),推动巴菲特完成价值投资到“价值成长”的飞跃。

•董事会层面参与:芒格虽不日常运营,但在关键投资讨论上拥有极高话语权。

他们的“互补公式”:

比如:

比如:

•投资喜诗糖果(See’s Candies):芒格坚持“不只是便宜,而是好公司”,打破了巴菲特早期的“便宜货”偏好。

•关于科技股(苹果):芒格虽然一开始质疑科技,但后期认同苹果的消费品属性,鼓励巴菲特大胆配置。

•芒格“少说话”:他在股东大会上以精炼而犀利的评论补充巴菲特的宏大叙述,比如那句:“如果你不愿长期持有一只股票十年,就别持有十分钟。”

巴菲特曾说过:“查理用他的智慧告诉我,‘放弃好机会去追求伟大机会’,我则负责挑选那些机会。”

芒格也回应:“巴菲特是世界上最擅长资本配置的人,我的作用,是让他少犯几个错误。”

他们合作默契的秘密时,双方都有极高的信任度:他们几乎从不投票表决,重要决策通常通过“思想融合”自然达成一致:

分散授权管理:伯克希尔结构分散,巴菲特放权运营,芒格只关注关键议题,不干预日常事务。

内在价值观一致:两人都强调“耐心、独立思考、长期主义、理性主义”,这让分工始终建立在共同信仰上。

巴菲特曾说:“查理让我成为更好的投资者,少犯大错。”

芒格则说:“我不过是把一些常识变成了纪律,而巴菲特把它们变成了传奇。”这对组合像是一架老琴与一位耐心的调音师,一个弹奏旋律,一个确保音准永远清澈。

这就是“查理之道”的留存方式:思维模型、反常识、第二序判断、识别愚蠢、跨学科启发——在这个时代,远比所谓“选股秘诀”更具穿透力与持续性。

所以,2025年之后,芒格虽不在,但他的反对、警示、讽刺与偏执式清醒,依然“共存”于伯克希尔的决策体系中。

正如他生前最爱的那句拉丁谚语:

“Invert, always invert.”(反过来想,永远反过来想)

2025年这场大会,最终以巴菲特朗读《如果没有查理》的片段作结。他哽咽了一下,又笑了:“我会想念你们,就像你们会想念我。”

这句话,并不是告别。

而是一位看透周期与人性的老人,向未来发出的一种“静默召唤”:

•如果你身处一个充满幻觉的市场,请记得回头看看“价值”的老地图;

•如果你陷入短期的焦虑,请记得巴菲特那张每年只动几次的买入清单;

•如果你在风口浪尖摇摆不定,请想起他那句最简单的建议:

“选一份你愿意持有10年的资产,如果连10分钟都不想拿,那就不要买。”

查理·芒格:在我漫长的一生中,有两件事是绝对不会做的:

•第一件事:永远不要自怜:人生总会伴随着可怕的打击、严重的挫折、不公平的遭遇等等,我不会因为人性而感到意外,也不会花很长时间去感受背叛,我有一个永恒的秘诀,那就是顺其自然,继续往前走就对了;

•另一件事,就是永远不要嫉妒:总有别人比你强,嫉妒别人太傻了,我在自己的生活中战胜了嫉妒,我不羡慕任何人,我不在乎别人有什么,幸福人生其实很简单,不嫉妒、不怨恨,不过度消费,保持心情愉快,不纠结于内心的烦恼,跟信赖的人在一起,做该做的事,这些简单的事情,都可以让生活变得更好。

09

年轻人的提问与老人的微笑

本次大会最令人动容的一个瞬间:一位年仅14岁的投资爱好者问巴菲特:“如果我是你这个年纪,我该做什么?”

巴菲特笑了,缓缓答道:“学会阅读年报、分析企业是好事,但如果你想在未来脱颖而出,最该修炼的,是说话能力和情绪控制。”

然后他补了一句:“而且——尽可能找一个值得一起走下去的人。就像我找到了查理。”

全场掌声雷动。

这看似简单,实则是一份完整的人生建议。

•语言,是资本社会的“编程语言”;

•情绪,是穿越技术浪潮的“心理免疫力”;

•伙伴,是长期主义最牢固的锚点。

010

后巴菲特时代:

投资的意义重新定义

投资就是在不确定性中追求长期的确定性。巴菲特投资的底层逻辑:太阳型业务,具有高频,刚需,海量,变化慢四大特征。研究巴菲特的投资组合,具有惊人的历史一致性,投资就是在不确定性中追求长期的确定性,巴菲特最喜欢每天早上起来太阳一定会出来的长期确定性业务,无论是可乐、吉列、美国运通、BNSF还是糖果、铁路、富国银行,还是苹果,都属于这种长期确定性的太阳业务,属于正弦波业务。

而苹果App属于人类最高频、最大的消费品,2024年,苹果App Store全球消费者支出预计达1150亿美元,非游戏应用首次超过游戏,生态系统持续壮大。

在AI浪潮中,越来越多的新一代投资者涌向“自动化配置”“被动策略”“指数复制”,似乎没有人还相信“主动型价值投资”能打败市场。而伯克希尔的时代,也许正缓缓退出主舞台。

但这不是失败,而是一次深刻转场。我们正从一个 “以资金为中心” 的资本主义,过渡到一个 “以AI人工智能为中枢” 的新资本主义。

在这个新时代中,巴菲特的投资哲学未必直接指导短期操作,但他构筑的价值观底座,却正变得更加稀缺:

•不被AI替代的,不是技能,是判断力。

•不会通胀的资产,是信任与声誉。

•最稳固的护城河,是时间积累的理解,而非模型输出的幻觉。

巴菲特是旧世界最好的总结者,也是新世界最好的警示者。

•长线投资才看得清价值

短期内,市场是投票机(受情绪影响);长期内,市场是称重机(价值终将显现)。巴菲特说得更形象:

“时间是优秀公司的朋友,是平庸公司的敌人。”

所以他偏爱可口可乐、苹果、喜诗糖果(See’s Candies)这种品牌护城河深、现金流稳定、长期价值可预见的公司。

011

告别的智慧:

查理不在,信仰仍在

巴菲特在今年的大会上,多次提到芒格。“他从未要求公司更快,只要求我们更好。”

他甚至提到一个细节:当他第一次买下Berkshire的纺织厂时,芒格没有批评他,却用一句话改变了他的人生策略:“你应该买好公司,而不是便宜公司。”

在最后一节Q&A环节,他坦率地说:“我不需要更多的钱了。现在唯一让我早上醒来有动力的,是试图做出一个查理不会皱眉的决定。”

012

AI浪潮里,他在守护什么?

有人会说:巴菲特老了,跟不上AI时代了。但他回应得异常坦然:“我不是试图跟上任何时代。我只做我理解的事。”他说AI像一把“双刃剑”,它既能提高效率,也能放大贪婪。它让骗局变得更聪明,也让人性的弱点无处遁形。

因此,他不急于下注AI创业公司,而是静观Apple、Amazon、Visa、American Express如何“以AI为器,修护自身旧日的护城河”。他关心的不是AI的算力,而是“AI将如何改变人类的行为结构”,就像互联网改变了注意力的经济一样。

这不是反技术的保守,而是长周期文明的审慎。他看得见风口,但更在乎风从哪里吹来、要吹向何处。他理解技术,但不迷信它。他相信人性,但不放纵它。

他清楚,世界在加速,但人心在摆动。技术无法定义一家公司能否长期生存,文化、品牌、治理、信任,这些肉眼不可见的变量,才是真正抵御周期的护城河。

013

AI不是让你“像巴菲特”,而是问自己:

你在用什么时间维度生活?

2025年的这个股东大会,是一次巴菲特与芒格时代的尾声,也是人类价值体系的又一次对照镜。你可以不再买股票,但不能不拥有一个“清晰的投资心智”。

巴菲特说:“长期持续复利确实是我们的持续动力,我们早就停不下来,希望我们这台庞大的资本机器能够帮助大家一起持续获利。用安全的方式在长期赚钱。查理芒格补充,虽然并不快,但我对未来感到满意。我们喜欢不需要担心下季度

财务表现的感觉。”

它提醒我们:

当所有人用“季度”来看世界时,你是否还能用“十年”思考问题?

当所有人靠“大模型”找真相时,你是否还信得过“小常识”?

当所有人都在“投AI”,你是否还记得该“投人性”?

最终,他留给我们的,不是投资建议,而是一种穿越喧嚣的眼光,一种对“慢”的坚持,一种在快节奏世界中“故意慢下来”的能力。

这才是真正的护城河——一种不用抢跑,也能穿越周期的心法。

014

滚雪球的终极答案

1950年,巴菲特11岁时买下第一支股票。2025年,他在全球最受关注的股东大会上,谈论的不是收益率,而是节制、慢、信任、品牌、长寿、跨周期。

当所有人高举未来时,他提醒我们活在当下。这一年的奥马哈,芒格不在。台上的巴菲特比往年更慢,也更柔软。他多次回顾生命中重要的朋友、错误和幸运——

“我最正确的决定,不是投资决策,而是选了谁做我的合伙人。”

当技术革命越来越快时,他在传递一个不变的原则:慢时间比快技术更重要。

他没有留AI的金句,也没有预言未来。他只是默默重复那些旧词:纪律、等待、信任、品牌、宽容。等待的力量在于投资的好处在于你不需要对每个扔过来的球挥棒;投资诀窍就是坐在那里看着一个个扔来的球,并且等待打到你的最佳位置的那个。

这也许是最后一课,也可能是最值得记住的一课。

这不是一场复古,也不是一次怀旧。它是一位穿越七十年资本风浪的老者,留给这个加速世界最后的忠告:“你不需要聪明得惊人,只需要在惊人的诱惑面前不动摇。”

2025年以后,伯克希尔可能不再神话;巴菲特也不再出现在小镇奥马哈。但他的每一句话、每一个决定,已被深深写进了资本这个人类故事的注脚中。

树荫还在,根仍未老。

015

奥马哈,不只是股东的麦加,

更是时间的朝圣地

每年一次的巴菲特大会,其实更像是一次“文明信徒大会”。人们穿越半个地球,不只是为了听股神讲一句“投资心法”,而是想在一个越来越失真的时代里,确认一种真实存在。

奥马哈的春天,也许不再是全球市场的方向指引,但它依然是“理性”、“耐心”、“常识”、“人性”这些价值的避风港。

而这份《2025巴菲特股东大会备忘录》,正是写给每一位穿越风口、试图不被AI淹没的我们。我们这个时代的致富方式,不是找到信息差,而是建立认知差;不是追风口,而是打造复利曲线;就像巴菲特用一生告诉我们的:慢,不是懒惰,而是信仰时间的力量。

做时间的朋友。

附:巴菲特智慧十条

1.别太聪明,聪明人常常玩死自己。

2.股市不是赌场,是企业的折现镜。

3.现金是王,永远是。

4.控制贪婪,拥抱无聊。

5.如果你不了解它,就别投。

6.长期主义不是战术,是信仰。

7.在别人疯狂时保持清醒,比你想象的难一百倍。

8.投资的真正考题在熊市。

9.伟大的投资,不靠预测,而靠等待。

10.找一个可以一直对话的灵魂。查理就是我的。你也该找到你的。

附:芒格之道

“查理·芒格的遗产”,不仅是他选了什么股票、赚了多少钱,而是他如何思考世界,以及这种思维方式如何成为伯克希尔乃至现代资本主义中“最隐形但最核心的资产”。

我们可以拆解理解如下:

1. “查理之道”不是技术,是心法

这句话提出:“查理之道”并非战术性的“选股秘诀”,而是一整套认知结构:

•思维模型(Mental Models):他主张用跨学科模型(生物学、物理学、心理学等)来建立更宽广的认知视角。

•反常识(Counterintuitive Thinking):最深刻的洞察往往是违反直觉的。市场告诉你热就追,他说要冷静分析;别人信增长,他警惕泡沫。

•第二序判断(Second-order Thinking):不是问“这件事会发生什么”,而是问“它发生之后,接下来会有什么反应?”

•识别愚蠢(Not seeking brilliance, but avoiding stupidity):他强调避免错误比追求聪明更重要,“识别笨蛋行为”胜过“成为天才”。

•跨学科启发(Multidisciplinary learning):知识不是堆砌,而是连接。所有看似无关的知识,最终都会对认知形成补码。

这些思维武器,是“持续性的”。科技会变、市场会变、风口会走,但这些思维方式可以穿越时代。

2. “共存”是对死亡最温柔的告别方式

当说“芒格虽不在,但他的反对、警示、讽刺与偏执式清醒,依然共存于伯克希尔的决策体系中”,实际上表达的是:

他不是离开了,而是化作了这个组织的集体潜意识。

伯克希尔的文化、判断方式、风险控制、对资本的敬畏,都已经深刻地打上了“芒格思维”的烙印。

这是一种比纪念更深的“传承”——活在制度里,活在流程里,活在否决一项冲动投资决策时的那声沉默里。

3. Invert, always invert:反过来想,是芒格思维的“咒语”

这是查理最爱的拉丁格言,背后的力量在于:

•反过来看问题,可以看清盲点,跳出路径依赖。

•多数错误不是做得不够好,而是一开始问错了问题。

•真正高维的思考,不是找到一个答案,而是能够提出更好的问题。

比如说,他不会问:“这家AI公司会不会是下一个OpenAI?”

而是会问:“如果这家公司最后失败了,它最可能的死因是什么?”

这是逆向的、预判失败的思维方式,往往更清醒、更具保护性。

芒格留给世界的不是“怎么做”,而是“怎么想”。他的离世,是身体的结束,但他的“思维之道”,已深植于真正长期主义者的灵魂。

推荐新闻